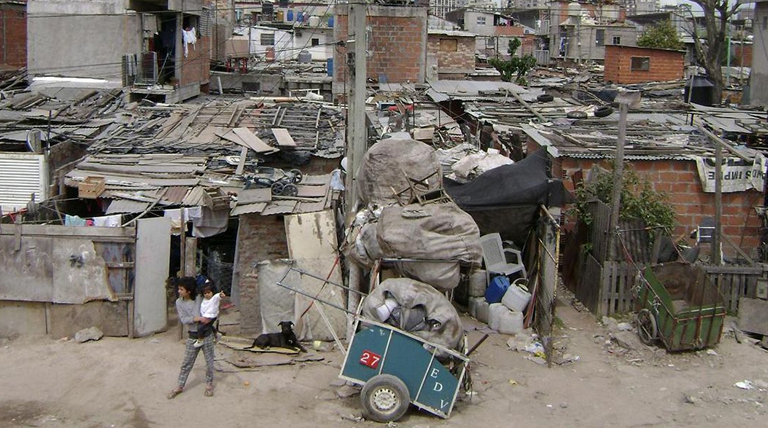

Estudio en AMBA: 6 de cada 10 jóvenes de barrios populares no creen poder superar la pobreza

Un estudio reciente expone la cruda realidad de los jóvenes en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires: el 60 porciento no creen poder superar su condición socioeconómica. La precariedad familiar, un sistema educativo que los expulsa y la sombra omnipresente de las drogas resquebrajan la promesa histórica del ascenso social.

La esperanza parece haberse agotado para una porción alarmante de la juventud que habita los barrios populares del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lejos de la narrativa del progreso individual basado en el mérito y el trabajo duro, un estudio conjunto del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y el think tank FUNDAR revela un panorama desolador: el 40% de los jóvenes de entre 16 y 24 años directamente no cree poder escapar de la pobreza, y un 20% adicional considera que sus posibilidades son mínimas. Seis de cada diez jóvenes ven su futuro como un callejón sin salida, una «narrativa rota del ascenso social», como titula el informe, que evidencia un profundo quiebre en la confianza en las oportunidades de movilidad.

La investigación, que encuestó a 600 jóvenes en el AMBA, pinta un cuadro de estancamiento y desesperanza. La idea de que el esfuerzo personal conduce a una vida mejor, pilar fundamental del imaginario colectivo argentino, se percibe como una fantasía inalcanzable para quienes crecen en contextos de vulnerabilidad. Las raíces de esta percepción son profundas y multifactoriales, comenzando por el propio núcleo familiar.

El informe destaca que el 43% de los hogares están sostenidos económicamente por madres, frecuentemente en condiciones de gran precariedad laboral e informalidad. A esto se suma que un 30% de estos hogares son monoparentales, lo que intensifica la inseguridad económica y limita los recursos disponibles para apoyar el desarrollo educativo y personal de los jóvenes. La percepción mayoritaria entre los encuestados es que sus familias, pese a sus esfuerzos, carecen de las herramientas necesarias para impulsarlos hacia un futuro diferente.

El sistema educativo, teóricamente la gran puerta hacia la movilidad social, también aparece como un factor de expulsión más que de inclusión. Si bien un contundente 90% de los jóvenes manifiesta el deseo de completar sus estudios secundarios, la realidad es que el 57% de aquellos entre 19 y 24 años no lo ha conseguido. Las razones son elocuentes: el 76% señala la necesidad temprana de ingresar al mercado laboral –generalmente informal y precario– como el principal obstáculo. A esto se suman el impacto del consumo problemático de sustancias y un profundo desencanto con la institución escolar, que el 56% asocia con la violencia. Las frecuentes suspensiones de clases, además, agravan la desconexión y dificultan la continuidad pedagógica.

En este escenario de fragilidad, el consumo de drogas emerge como una de las problemáticas más acuciantes. La mitad de los jóvenes encuestados admite haber probado alguna sustancia ilegal, y un preocupante 43% afirma conocer a alguien cercano involucrado en el narcotráfico. La edad de inicio en el consumo es alarmantemente baja, situándose en promedio entre los 13 y 14 años, aunque se registran casos que comienzan incluso a los 9 o 10 años. Esta realidad no solo hipoteca el futuro individual, sino que refleja la ausencia de alternativas y la penetración del crimen organizado en los barrios, ofreciendo una vía rápida pero destructiva ante la falta de horizontes.

Frente a este cúmulo de adversidades, la percepción sobre el futuro se tiñe de fatalismo. Muchos jóvenes expresan que solo un «milagro» o un inesperado «golpe de suerte» podrían torcer un destino que sienten predeterminado por sus condiciones de origen. La desconexión entre sus aspiraciones y las posibilidades reales que perciben es total. La idea del esfuerzo personal como motor de cambio queda relegada, eclipsada por la sensación de que las cartas ya están echadas y dependen de factores externos e incontrolables.

El estudio de CIAS y FUNDAR no solo cuantifica la desesperanza, sino que la contextualiza, mostrando cómo las fallas estructurales en el acceso a la educación, la protección familiar y las oportunidades laborales genuinas construyen un muro difícil de escalar para los jóvenes de los sectores más vulnerables del AMBA. Aunque espacios como las iglesias y los centros comunitarios son valorados como anclas de contención y posibles catalizadores de cambio, la sensación predominante es la de un futuro clausurado. La «narrativa rota del ascenso social» es un llamado de atención urgente sobre la necesidad de reconstruir puentes efectivos que devuelvan a estos jóvenes la posibilidad, al menos, de creer que otro destino es posible a través de su propio esfuerzo y el apoyo de una sociedad que no les dé la espalda.